Giuseppe Dossetti. Due anni a Palazzo d'Accursio. Discorsi a Bologna 1956-1958

Due anni a Palazzo d'Accursio

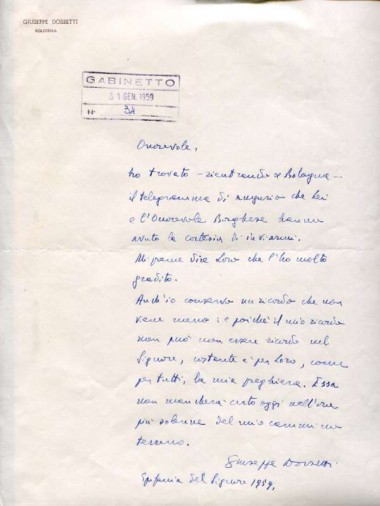

Giuseppe Dossetti (Genova, 1913 - Monteveglio, 1996), candidato sindaco di Bologna alle elezioni del 1956, rimase consigliere comunale e capogruppo indipendente della Democrazia Cristiana fino al 29 marzo del 1958, quando presentò dimissioni “assolute e definitive” per prepararsi a ricevere, di lì a pochi mesi (Epifania del 1959), l’ordinazione sacerdotale nella chiesa petroniana, con dispensa di Papa Giovanni XXIII dal normale percorso seminaristico, per le mani del cardinale arcivescovo Giacomo Lercaro.

Si era trattato, come riconobbe subito il Sindaco Giuseppe Dozza, di una “singolare esperienza”, quella della presenza di Dossetti (già famoso a livello nazionale dall’immediato dopoguerra come leader politico di primissimo piano, vicesegretario politico della DC, “numero due” di quel partito e membro tra i più autorevoli dell’Assemblea Costituente e della I Legislatura) nel Consiglio Comunale di Bologna. Singolare per lui, che già credeva di aver lasciato la vita politica “per la porta principale” (con le dimissioni da ogni organo del partito cattolico nel 1951 e dalla Camera dei Deputati nel 1952) e che invece si era trovato a doverci rientrare “per la finestra”; ma non di meno singolare per la città di Bologna e per la sua amministrazione, che avevano dovuto per tre anni misurarsi con un impulso nuovo e profondamente rinnovatore. Da allora infatti la storia di Dossetti, che continuerà ad essere figura di primo piano della società civile e della chiesa italiane, si intreccerà fino alla fine con quella della città felsinea, che egli aveva eletto a propria comunità di destino.Approdato a Bologna nel 1952, in modo poco meno che casuale, per impiantarvi un “centro di documentazione per la formazione spirituale e la ricerca storico-teologica”, senza residue intenzioni attivistiche e politicistiche, convinto che la propria personale vicenda politica e il movimento di opinione che portava il suo nome (dossettismo) avesse esaurito il suo compito, ma convinto anche che tutto il cattolicesimo dovesse rinnovare profondamente la propria dottrina del rapporto Stato-Chiesa e la forma e i modi dell’impegno politico, fu indotto dal cardinal Lercaro a contendere l’amministrazione bolognese alla giunta socialcomunista uscente. Quello che poteva sembrare, contraddittoriamente, un ulteriore tentativo di integralistica riconquista cristiana della città, (così lo volle leggere strumentalmente Togliatti), si trasformò invece in un inedito - per laicità di impostazione, per modernità di visione e per tecnicità di proposte amministrative - esperimento politico.Dossetti spariglia subito le carte. Strappato alla Direzione Nazionale della DC, ancora in larga misura costituita da ex dossettiani, l’inedito ruolo di capolista indipendente (cioè senza tessera), designato dall’alto si fa però investire dal basso con un’iniziativa che non aveva precedenti: convoca nella Sala Borsa l’assemblea degli iscritti alla DC e domanda loro, direttamente, l’investitura elettorale. Per la prima volta sulla scena della politica italiana presenta un programma (Libro Bianco su Bologna) che non è propaganda, ma un esempio di metodo e di costume politico per il futuro della città: un complesso di analisi e di studi (una politica organica, come insisterà a definirla per tutto il mandato consiliare) condotti con rigore, ma comprensibile a tutti i cittadini, per una svolta di Bologna, attraverso forme di partecipazione diretta al governo della città che le consenta di tornare a svolgere, come nella sua secolare tradizione, un compito economico e culturale nella Nazione (l’educazione delle nuove generazioni, la cura agli anziani, dei sofferenti e degli esclusi, l’accoglienza degli immigrati, l’assistenza comunale, lo sviluppo organico delle nuove prospettive economiche, la politica di bilancio e degli investimenti produttivi, la politica tributaria, le opere pubbliche e l’edilizia popolare, la riforma dell’amministrazione comunale attraverso le circoscrizioni o quartieri).

Ciononostante la sconfitta elettorale sarà netta. Dossetti otterrà “solo” il 27,8% dei voti e 17 seggi. I due anni da capogruppo dell’opposizione saranno comunque di servizio assoluto alla città: con l’umile consapevolezza di essere minoranza, e non solo in Consiglio Comunale, senza sconti di giudizio su quell’esperienza locale di comunismo reale (modello emiliano), ma con puntuale concreta volontà di fattiva collaborazione, partecipa a quasi tutte le sedute consiliari con quaranta interventi sugli ordini del giorno più disparati, da quelli più vasti di politica nazionale e internazionale (i grandi fatti di Suez e di Budapest in cui si manifesta la volontà imperialistica dei due blocchi ideologici) a quelli più strettamente locali e amministrativi (l’autostrada del Sole, persino le centrali del latte (!), il bilancio di previsione, l’imposta di famiglia). Sempre con una tecnicità politica che lo colloca in posizione lontanissima da ogni pregiudiziale ideologica e di partito, spesso sottolineando l’autonomia piena e creativa degli enti locali rispetto al governo centrale. Il filo rosso della sua ambizione politica, quello di garantire istituti di democrazia reale o sostanziale, attraverso i quali il popolo fosse, a livello nazionale e locale, soggetto attivo dell’azione politica, passerà anche attraverso la proposta della suddivisione dell’area urbana in circoscrizioni territoriali governate dai “consigli di quartiere”, che sarà tradotta negli anni Sessanta e Settanta dalle giunte socialcomuniste in quella politica del decentramento che darà lustro internazionale a Bologna non solo come “città rossa”, ma come come modello di area metropolitana moderna, efficiente e di democrazia partecipata.

Solo al ritorno dalla prima sessione del Vaticano II, al cui svolgimento aveva fattivamente concorso come perito dell’arcivescovo di Bologna divenuto Moderatore dell’assemblea conciliare, svolgendo un ruolo essenziale nell’orientamento del dibattito teologico e pastorale rispetto all’esigenza primaria indicata da Giovanni XXIII alla Chiesa, di comprendere la modernità e dialogare col mondo, Dossetti vede - seppure indirettamente - riconosciuti i meriti di preveggenza e di innovazione rappresentati da quella sua breve esperienza amministrativa: il neo Sindaco Guido Fanti - pochi anni prima così duro, dai banchi del Consiglio comunale, nel giudicare l’avventura politica bolognese di Dossetti come un esempio di antidemocratico e clericale ritorno al passato - conferiva al cardinal Lercaro la cittadinanza onoraria.

Al fianco di Lercaro (che già lo aveva suggerito a Paolo VI come proprio successore) in qualità di provicario generale della Diocesi di Bologna fino al 1968, dopo le dimissioni del presule dalla cattedra di San Petronio a seguito del vibrato intervento nell’omelia della I Giornata mondiale della pace contro i bombardamenti americani in Vietnam, Dossetti si ritira a vita strettamente monastica, poverissima e silenziosa, sulle colline della vicina Monteveglio, dalla quale partirà nel 1972 per collocare la propria comunità religiosa in Terra Santa. Solo Arturo Carlo Jemolo, suo professore all’Università di Bologna, allora tra i più insigni giuristi italiani “in utroque jure”, sottolineò ripetutamente che, al di là del rispetto della vocazione personale, la comunità civile e quella ecclesiale perdevano con lui uno degli uomini più capaci di affrontare le sfide che la modernità imponeva agli stanchi riti della politica e della chiesa.Solo più di tre lustri dopo, il nuovo arcivescovo di Bologna card. Giacomo Biffi, inopinatamente (per la rimozione, che non ha paragoni nel 900 italiano, della figura e del ruolo svolto sia da parte politica che ecclesiale) lo richiamò ad una presenza attiva e pubblica nella chiesa di Bologna, conferendogli la diaconia di Monte Sole di Marzabotto, come servizio di preghiera e di testimonianza per i morti della strage nazifascista, riesumandolo così all’attenzione della città e del Paese.

Il Sindaco comunista Renzo Imbeni, conferendogli nel 1986 il premio “L’Archiginnasio d’oro” e la cittadinanza onoraria, non nascondeva che si trattava di un “riconoscimento tardivo di un avversario di statura inconsueta”, ma infine riconosceva esplicitamente che Bologna doveva “a lui non poco della propria identità come della immagine che negli ultimi decenni ne ha fatto un modello dibattuto e studiato nel mondo”.

Con l’appello del 1994 al Sindaco Walter Vitali , in occasione delle celebrazioni della Liberazione, perché si adoperasse per la “sollecita promozione, a tutti i livelli, dalle minime frazioni alle città, di comitati impegnati e organicamente collegati, per una difesa dei valori fondamentali della nostra Costituzione […] e impedire a una maggioranza che non ha ricevuto alcun mandato al riguardo, di mutare la nostra Costituzione”, quest’uomo singolare, che si era inserito nella vita bolognese con una presenza che voleva avere un significato più spirituale che politico, ormai al volgere della propria vita, testimoniava ancora una volta l’importanza cruciale, in una democrazia, del ruolo delle comunità civiche, metteva a loro disposizione una straordinaria capacità giuridica e di leadership, creava un nuovo movimento di opinione nazionale che, di lì a poco, svolgerà un ruolo non secondario per l’avvio di una nuova stagione politica.

Roberto Villa