La conservazione e la tutela dei documenti. Dalle carte dell’Archivio Storico alla memoria digitale

Il processo di innovazione e riforma della pubblica amministrazione prevede una forte semplificazione amministrativa e strutturale. Conservazione sostitutiva, archiviazione ottica, gestione dei flussi documentali sono temi che hanno interessato tutti gli enti pubblici e la produzione normativa fin dal 1990, diventando di grande attualità nel dibattito che ha preceduto l’emanazione del Codice dell’amministrazione digitale. Le norme dedicate alla trasformazione dei sistemi documentari pubblici tendono alla completa automazione delle procedure come il protocollo informatico, i sistemi di classificazione e fascicolazione elettronica, il trasferimento della documentazione cartacea, la produzione esclusivamente su supporto elettronico. Merito delle ultime disposizioni legislative è quello di aver riportato l’archivio all’interno del processo unitario di formazione della documentazione riscoprendo la sua natura di servizio a supporto di tutta l’organizzazione e portando ad unità la gestione documentale dal protocollo alla conservazione, in modo integrato.

L’Archivio è un complesso documentario risultato della sedimentazione delle carte prodotte e acquisite dall’ente, che nasce e si accresce in modo sistematicamente ordinato, secondo quell’ordine che rispecchia le funzioni e le mansioni dell’attività necessarie al suo funzionamento. La tutela e la conservazione degli archivi sono necessarie perché sostengono quotidianamente la pratica dell’ente a fini amministrativi e giuridici per assicurarne la memoria nel tempo. Ne discende che un corretto ordinamento è indispensabile fin dall’origine della formazione del documento stesso. Quanto più sono complesse le attività dell’ente tanto più dovrà essere esplicitata l’organizzazione dell’ordinamento per rispondere all’esigenza di conferire certezza all’attività giuridico-amministrativa e di conservarne la memoria.

A prescindere da come si è formato un documento e/o su quale supporto sia conservato, l’archivio non è solo una somma di singole carte, ma è un insieme più complesso dove la documentazione è relazionata secondo una sedimentazione progressiva connessa e interrelata.

Il manuale di gestione del protocollo informatico, dei documenti e dell’archivio delle pubbliche amministrazioni gestisce i flussi documentali e archivistici in relazione ai procedimenti amministrativi.

Il manuale di gestione, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 31 ottobre 2000, concernente le Regole tecniche per il protocollo informatico, governa tutte le fasi di quella che è definita la gestione dei flussi documentari dell’ente, descrive il sistema di controllo e conservazione dei documenti, fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio, è lo strumento essenziale per la formazione dell’archivio. (vedi dpcm_31_ottobre_2000)

L’Archivio è UNICO e al suo interno si distinguono tre momenti organizzativi:

L’archivio corrente, che si occupa dell’attività ancora in corso.

L’archivio di deposito che comprende le pratiche concluse.

L’archivio storico che conserva i documenti selezionati in modo permanente.

La gestione dell’archivio inizia già dalla sua componente attiva di formazione e gestione dell'archivio corrente di cui il manuale è guida essenziale.

Gli strumenti per una corretta e funzionale gestione dell’archivio corrente, in base all’art. 56 del Dpr 445/2000 sono:

- registro di protocollo;

- piano o quadro di classificazione o titolario;

- repertorio dei fascicoli;

- repertori;

- piano di conservazione o massimario di scarto.

L’archivio corrente è il complesso dei documenti prodotti o comunque acquisti da un soggetto nello svolgimento delle proprie funzioni e relative agli affari in corso di trattazione, gestisce cioè la formazione dei documenti. La materia trova ampie disposizioni e normativa nel Dpr 445/2000 e nel Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, CAD. (Dlgs_7_marzo_2005_n.82) Brevemente, la registrazione di protocollo serve a individuare in modo univoco il singolo documento e a certificare la data di ingresso all’interno dell’archivio del soggetto produttore. Lo strumento attraverso cui avviene questa operazione è il Registro di protocollo che in Italia si usa da circa due secoli, fondamentale repertorio per la registrazione ai fini di una corretta stratificazione dei documenti e il controllo del flusso documentario. La segnatura, art. 53 del Dpr 445/200, è l’apposizione delle informazioni riguardanti il documento in modo da renderlo immediatamente reperibile.

La classificazione è l’operazione logica che riunisce, in base all’argomento trattato, i documenti formati da un soggetto produttore (ricevuti, spediti o diversamente acquisiti), in grandi raggruppamenti di natura logica di ordine generale indicati prima nel titolario ora piano di classificazione. É una ripartizione generale e astratta, gerarchicamente ordinata (dal generale al particolare) che fissa le funzioni dell’ente e a cui si deve far riferimento per ricondurre il documento prodotto e organizzarne la sedimentazione, cioè il paradigma archivistico. Il Dpr 445/2000 recepisce l’importanza della fase di classificazione e ne impone l’obbligo attraverso l’uso del piano di classificazione. Tutti i documenti d’archivio devono essere classificati e devono essere conservati secondo quel piano di classificazione. Non ne esiste un modello preordinato ma ogni soggetto produttore deve stabilire i criteri in base ai quali formare e strutturare il proprio archivio.

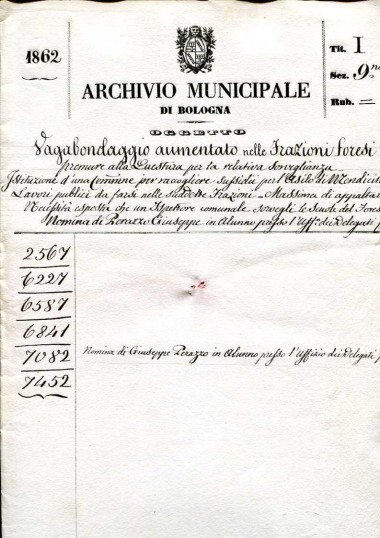

Il piano di classificazione o titolario è il sistema di ordinamento che riflette le funzioni dell’ente produttore secondo un ordinamento sistematico della disposizione documentaria. In esso è implicito il concetto di svolgimento, norma e regola di vita politico-sociale di cui l’archivio detiene la registrazione ufficiale. (Titolario_1862; Titolario_Astengo_1897)

Il titolario si esprime attraverso i titoli, a sua volta suddivisi in classi, ed eventuali sotto classi, che sono tipiche dell’attività dell’ente; è un’entità dinamica nel senso che può essere modificato nel tempo a seconda dei compiti affidati ai comuni.

L’articolo 50 comma 4, del Dpr 445/2000 afferma che il piano di classificazione deve essere funzionale e coerente con i compiti delle aree organizzative omogenee in cui si articola l’ente, ovvero di ogni settore di attività. Per esempio,

Titolo II Personale e organizzazione

Rub. 1 Disposizioni generali sul personale

Rub. 2 Personale

Rub. 3 Cessazione dal servizio e previdenza

Rub. 4 Concorsi, selezioni e assunzioni

Rub. 5 Organizzazione aziendale.

La struttura gerarchica del quadro di classificazione consente la creazione di serie o sotto serie, di fascicoli e di registri. L’adozione del titolario deve essere deliberato dalla giunta, art. 48, comma 3, D.Legislativo 267/2000, insieme al Manuale di gestione del quale costituisce, anche in forma di allegato, un elemento rilevante.

Serie archivistiche e Repertori

L’art. 65 del Dpr 445/2000 prevede che il sistema per la gestione dei flussi documentali debba fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo e il singolo procedimento cui esso è associato mentre l’art. 67 fa esplicitamente riferimento ai fascicoli e alle serie, raccomandando di mantenere l’ordinamento originario durante il passaggio all’archivio di deposito.

Il fascicolo è l’unità archivistica prevalente nell’archivio moderno; è un insieme organizzato di documenti che in genere ha una data di inizio e una di fine che si esaurisce nell’anno solare. Quando questo non avviene, si «trasporta a nuovo anno». Può essere di tre tipi:

- fascicolo per affari generali, che raccoglie documentazione di natura generale rispetto al funzionamento dell’ente (disposizioni, circolari, normative);

- fascicolo per affare singolo quando tratta un’unica materia;

- fascicolo per persona fisica o giuridica, per esempio il fascicolo matricolare, dove ciascun documento anche di natura diversa fa capo a un soggetto, collante a cui si riferisce tutta la documentazione e che rimane aperto fino alla conclusione per esempio del rapporto di lavoro;

- fascicolo per attività, comprende tutti i documenti prodotti nel corso di un’attività amministrativa semplice, non discrezionale e ripetitiva, che si esaurisce in risposte. Esempio, richieste bibliografiche; richieste e permessi di accesso a zone limitate di traffico.

La serie consiste in un raggruppamento di unità archivistiche (documenti, fascicoli, registri) riunite per caratteristiche omogenee o per materie trattate. Nel primo caso possono rientrare per esempio, le tipologie di contratti, i registri di protocollo, le determinazioni, ecc. Mentre per il secondo caso tutte le pratiche attivate dall’amministrazione nello svolgimento della sua attività istituzionale. Le serie archivistiche sono formate dai registri e dai relativi fascicoli in un arco di tempo definito. I registri, anche in forma di banche date digitali, sono unità documentarie complesse costituite da registrazioni effettuate in sequenza logica, in genere cronologica, di atti giuridici (registri di protocollo, libri mastri, registri contabili, ecc).

I fascicoli subiscono il processo di selezione dei documenti. Le serie, così composte, andranno a far parte successivamente della sezione storica dell’archivio.

Gestione dei trasferimenti

La formazione dei fascicoli (virtuali o tradizionali), delle serie e dei repertori è una funzione fondamentale della gestione archivistica. Periodicamente, ma almeno una volta all’anno, i fascicoli e le serie documentali relativi ai procedimenti conclusi sono versati nella sezione dell’archivio di deposito all’interno dell’archivio generale dell’amministrazione. La regolare periodicità è fondamentale per garantire uno sviluppo ordinato e regolare dell’accrescimento documentale. Per archivio di deposito si intende sia il complesso documentario che il luogo fisico di conservazione con i relativi obblighi di legge che prevedono:

- il controllo in termini di responsabilità sia da parte dell’ufficio che trasferisce sia di chi gestisce il deposito;

- la conservazione ordinata del materiale;

- l’accesso rapido alla documentazione conservata;

- la definizione certa della conservazione in base al piano predisposto;

- le operazioni di selezione e di scarto.

Il trasferimento deve avvenire rispettando l’organizzazione dei fascicoli e delle serie così come sono state formate nell’archivio corrente, art. 67, Dpr 445/2000. La conservazione nell’archivio di deposito prevede la sistemazione fisica del materiale e la schedatura. Prima di effettuare il versamento, bisogna verificare che:

- la pratica sia effettivamente conclusa;

- sia stata data annotazione dell’esaurimento nel registro di repertorio dei fascicoli, quando questo sia presente;

- sia data corretta indicazione della data di chiusura sulla camicia del fascicolo.

In questa fase si possono eliminare eventuali fotocopie per garantire la sola presenza di tutti i documenti relativi alla pratica senza inutili duplicazioni e la verifica che il materiale da riversare sia correttamente organizzato e corredato da strumenti che ne garantiscano l’accesso organico. Viene predisposto un elenco di versamento da inviare all’archivio di deposito. Al momento della ricezione verrà controllata la rispondenza tra l’elenco e la consistenza del materiale inviato. Nel caso di incongruenze o fascicoli lacunosi l’archivista potrà restituirlo agli uffici competenti per l’integrazione o la correzione richiesta.

L’archivio di deposito comprende le pratiche concluse e gestisce la fase di selezione dei documenti, operazione che avviene attraverso lo scarto. Lo scarto porta a due soluzioni radicali e contrastanti, l’eliminazione o la conservazione permanente quindi è un momento particolarmente delicato affidato agli archivisti o comunque a esperti.

La proposta di scarto, cioè l’eliminazione fisica irreversibile ritenuta di natura transitoria e strumentale deve essere sottoposta al parere del Soprintendente archivistico competente sul territorio, in norma la Decreto legislativo n. 42 del 2004, art. 21, comma 1 lettera d), e al responsabile dell’archivio. Per il Comune di Bologna, la Soprintendenza Archivistica per l’Emilia-Romagna, Ministero per i Beni e le attività culturali. (vedasi allegato scarto_atti_archivio).

Lo scarto

Un documento si definisce scartabile quando ha perduto totalmente la sua rilevanza amministrativa e non ha assunto alcuna importanza storica. Questa operazione viene effettuata nell’ambito dell’archivio di deposito allo scopo di conservare e garantire il corretto mantenimento e la funzionalità dell’archivio di fronte alla produzione incontrollata e indiscriminata dei documenti. (Dpr 445/2000, art. 68, comma 1).

L’operazione di scarto è attualmente regolamentata dall’art. 41 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, dal Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza, Dpr 8 gennaio 2001, n. 37, dal Testo Unico 445/2000 e dal Codice dell’amministrazione digitale, 82/2005. La legge impone all’amministrazione l’adozione di uno strumento per lo scarto cioè il massimario di selezione, unito a un piano di conservazione degli atti dell’archivio.

Il Massimario di conservazione, elenco dei documenti prodotti dall’ente nell’espletamento delle sue funzioni con l’indicazione dei tempi di conservazione previsti, serve a uniformare le operazioni di scarto e a individuare la documentazione che dovrà essere conservata illimitatamente e andrà a far parte dell’archivio storico. Il suo è un compito di conservazione e di razionalizzazione ed è applicato solo ai documenti posteriori al 1960. I tempi di conservazione decorrono dalla data dell’ultimo documento ovvero dal completamento delle finalità istituzionali per cui i documenti sono conservati e potranno essere sospesi in caso di contestazioni o azioni giudiziarie. Saranno ripristinati in seguito, dal momento della definizione della vertenza. Gli enti pubblici territoriali trasferiscono i documenti dall’archivio di deposito a quello storico dopo 40 anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva dopo settant’anni dalla data di nascita della classe a cui si riferiscono.

L’Archivio storico assicura che i documenti storicizzati siano conservati in locali idonei e consultabili attraverso un’adeguata strumentazione descrittiva al fine della corretta consultazione, ricerca, analisi e valorizzazione del patrimonio dell’ente.

I documenti soggetti allo scarto sono devoluti gratuitamente. Il Dpr 8 gennaio 2001, n. 47, art. 8, stabilisce che le modalità di cessione degli atti sono stabilite da ciascuna amministrazione senza obbligo di cessione alla Croce rossa italiana, per esempio alle organizzazioni di volontariato. Fino al 2001 era obbligatorio e gratuita la cessione alla Cri.

La gestione informatica dei documenti è ormai ampiamente condivisa sotto diversi punti di vista: economico, ambientale, giuridico e archivistico per il raggiungimento dell’efficienza e dell’efficacia, in nome della trasparenza e dell’accesso agli atti. Riepilogando, il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 riporta il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia della documentazione amministrativa, nella sezione IV definisce il Sistema di gestione informatica dei documenti o meglio dei flussi documentali mediante sistemi informativi automatizzati; nella sezione V detta le Disposizioni sugli archivi, o meglio sulla conservazione e sul trasferimento di documenti all’archivio di deposito e all’archivio storico. Il comma 4 dell’articolo 50, che parla dell’attuazione dei sistemi, dice appunto che ogni amministrazione nell’ambito del proprio ordinamento individua gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee assicurando criteri uniformi di classificazione e di archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse. Il sistema di gestione informatica dei documenti deve rispondere a determinati requisiti di sicurezza e integrità; di una corretta e puntuale registrazione di protocollo; l’informazione in generale; il reperimento delle informazioni; garantire l’accesso cioè la trasparenza da parte dei cittadini o delle imprese ma soprattutto garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di classificazione adottato. In particolare la Sezione terza del Capo IV si occupa della Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti.

«Senza conservazione non c’è dematerializzazione»

La dematerializzazione costituisce una delle linee di azione più significative per la riduzione della spesa pubblica, in termini sia di risparmi diretti (carta, spazi), sia di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.) ed è uno dei temi centrali, obiettivo del governo nel dibattito sull’e-government, cioè il processo di informatizzazione e razionalizzazione dei servizi pubblici al fine di migliorare l’azione della pubblica amministrazione.

Il termine dematerializzazione indica il progressivo incremento della gestione documentale informatizzata e la conseguente sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del documento informatico, a cui la normativa statale, fin dal 1997 riconosce pieno valore giuridico. Semanticamente, la parola non ha una tradizione nell’ambito amministrativo e burocratico così come nella disciplina archivistica; è un termine di recente adozione nel linguaggio tecnico, usato come attitudine di un comportamento che dovrebbe essere esemplare e segnare il passaggio dalla carta al digitale. La dematerializzazione si pone pertanto come un processo qualificante di efficienza e di trasparenza delle amministrazioni pubbliche, consentendo nel contempo grandi risparmi diretti, in termini di carta e spazi recuperati, e indiretti relativi ai tempi e all'efficacia dell’azione amministrativa pubblica nei confronti delle aziende e dei privati. La dematerializzazione non può venire però ricondotta alla pura realizzazione di processi di digitalizzazione della documentazione, investe piuttosto tutta la sfera della riorganizzazione e semplificazione dei processi, della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità, dell’uso diffuso degli strumenti tecnologici nella comunicazione. Si è tuttavia dimostrato che rappresenta una reale prospettiva di progresso all’interno dei sistemi documentari solo nel momento in cui riesce a coordinare la disciplina dei documenti informatici dettata dalla normativa recente e le norme più generali relative alla gestione e conservazione della documentazione amministrativa e degli archivi. Le regole e le pratiche alla base del ciclo di gestione dei sistemi documentari informatizzati, dedotte dai tradizionali strumenti che regolano la vita degli archivi delle amministrazioni, prevedono infatti la puntuale applicazione di principi quali la registrazione e segnatura di protocollo, la classificazione, la fascicolazione, l’archiviazione, la selezione e la conservazione.

La conservazione del digitale è un processo complesso e impegnativo perché la tecnologia è complessa e subisce costantemente un’evoluzione rapida e di difficile governo. Ci vogliono professionalità giuste per garantire interventi corretti e uniformi sul territorio. A questo proposito va ricondotta l’esperienza dei Centri di conservazione digitale che, con una strategia condivisa e integrata, hanno cercato soluzioni concrete per la conservazione degli archivi digitali, dotati di tecnologie avanzate e risorse archivistiche e informatiche qualificate.

Il Progetto DocArea è stato il primo in materia di e-government per un coordinamento tra enti in una strategia cooperativa, coordinato dalla Provincia di Bologna. Hanno partecipato archivisti, informatici e funzionari amministrativi per una sostanziale riorganizzazione del servizio archivio-protocollo. (vedi docArea)Il processo di standardizzazione organizzativa e procedurale attuato dal progetto è stato il presupposto necessario per la nascita del Polo di conservazione ParER. La complessità della funzione conservativa ha reso necessario uno strumento e una garanzia ulteriore sulla salvaguardia a lungo termine delle memorie digitali conservate. Il ParER è uno dei primi esempi di polo archivistico in Italia. I rapporti con gli enti che aderiscono sono regolati da convenzioni che regolano i rapporti di servizio tra ente produttore e conservatore, con particolare riferimento alla tipologia dei documenti conservati e ai formati accettati. (Polo archivistico regionale Emilia-Romagna)

Per quanto riguarda il Comune di Bologna, ricordiamo il progetto, Gestione informatica dei documenti e degli archivi, che si è è sviluppato nel triennio 2007-2009 e ha compreso:la creazione del sistema e-protocollo all’interno dell’e-government che consente l’accesso in via informatica ai dati relativi ai documenti registrati e ai loro testi;la valorizzazione delle fonti archivistiche per la storia amministrativa del Comune di Bologna.Il recupero di fondi archivistici e la loro consultazione in rete mettono a disposizione un patrimonio storico di estremo interesse per la conservazione, fruizione, divulgazione e costruzione della memoria digitale. (vedi Documenti nel sito storia amministrativa)

paola furlan

Documenti

- Decreto Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2000

- Capo V DPR 445/2000

- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

- Comune di Bologna, Titolario 1862

- Titolario Astengo 1897

- Dlgs 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio,

- Modulo per lo scarto

- Proposta di scarto

- Polo Archivistico Regionale Emilia-Romagna

- Il Progetto DocArea

- Schema di convenzione con il ParER